Le sauvetage des sous-mariniers

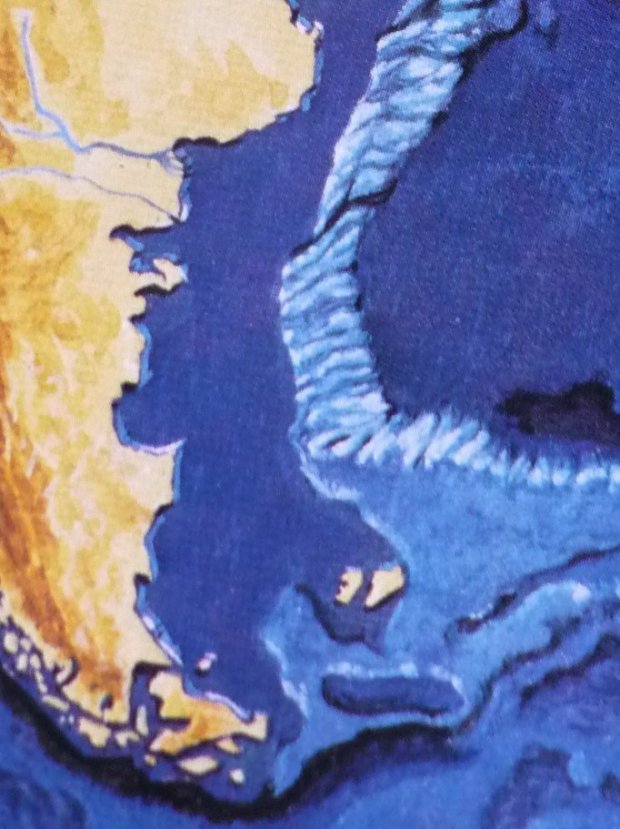

Le sous-marin argentin San Juan disparu le 18 novembre à 232 nautiques au large des côtes de la Patagonie avec à son bord 44 membres d'équipage reposerait par 46°12' de latitude sud et 59°69' de longitude ouest. Le submersible parti d'Ushuaïa ralliait Mar del Plata, son port d’attache quitté 35 jours plus tôt. L'opérateur radio a signalé lors de sa vacation du mercredi 15, le court-circuit du bloc batterie n°3 (entrée d'eau de mer par le système de ventilation), un début d'incendie maîtrisé, et leur retour dans 4 ou 5 jours selon l'état de la mer. Trois heures plus tard une anomalie acoustique était enregistrée à 32 miles au nord de sa dernière position connue. La position estimée du phénomène acoustique par les stations HA10 (île de l'Ascension) et HA04 (île de Crozet) de l'Organisation du traité d'interdiction des essais nucléaires qui compte onze stations, coïnciderait avec la limite du plateau continental et la plaine abyssale d'Argentine. Le sonogramme peut donner à penser à une seconde explosion d'environ 25 dB survenue peu de temps après la première de 50 dB... Quatre objets ont été repérés par 477, 700, 800 et 900 mètres de profondeur.

L'électricité à bord d'un SM diesel/électrique de cette génération est fournie à partir d'un millier de batteries au plomb réparties en plusieurs blocs situés à fond de cale. Lorsque les batteries sont chargées au maximum de leur capacité, l'acide dégage de l'oxyhydrogène, gaz explosible au-delà de 4 % de concentration. Parmi les consignes, toujours naviguer avec les portes étanches fermées afin de contenir une avarie quelconque. Pour qu'elle raison son commandant n'a-t-il pas rapproché son bâtiment de la zone côtière (200 mètres) plutôt que de jouxter les grands fonds ? Le sous-marin naviguait probablement en immersion et non à l'immersion périscopique (une douzaine de mètres) afin d'éviter les « coups d'air ». Par mer démontée, la brusque fermeture du clapet à chaque lame occasionne un effet de « bélier » très désagréable sur l'organisme.

Les sous-marins actuels ne sont pas apparus soudainement, ils sont le fruit d'une évolution constante sur deux siècles marquée par des avaries techniques. Si le schnorchel a révolutionné la navigation en permettant au submersible de recharger ses batteries en naviguant à l'immersion périscopique, il a été à l'origine d'accidents. Inondation du poste avant de l'Arethuse (1961), une dizaine de tonnes d'eau en trente secondes (blocage du clapet de tête) a entraîné une inclinaison de 60°, le déversement de l'acide des batteries, et l'incendie du moteur électrique.

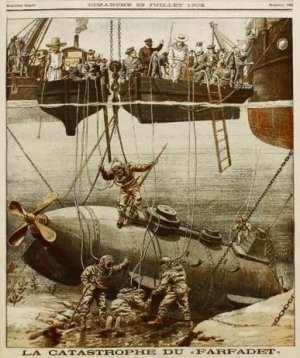

Il faut attendre le milieu du XIX° siècle pour assister aux débuts d'un véritable sous-marin grâce au progrès de la métallurgie, l'apparition de l'hélice (1832) et du moteur Diesel (1897). Si un flotteur est moins dense que l'eau, il reste partiellement immergé (la poussée d'Archimède doit être égale et opposée à la masse du corps flottant). Si la masse moins le volume vaut par exemple 920 Kg m-3 et la densité de l'eau de mer 1025, la fraction immergée sera de 920 / 1025 soit de 89 % 80. Pour s'enfoncer sous les eaux, le submersible doit être en flottabilité négative (plus lourd que le volume déplacé). En 1850, Wihelem Bauer a l'idée d'un dispositif de réglage de l'assiette par le déplacement d'un lest. Le Brand Taucher dont la propulsion était assurée par un système de type cage d'écureuil mue par deux hommes, coula lors de sa première plongée par 18 mètres et se brisa. Bauer et les deux hommes d'équipage, après avoir utilisé le principe de l'équilibrage des pressions, purent évacuer l'épave et remonter à la surface. Ils furent les premiers rescapés d'un sous-marin.

Le Docteur Payerne reprenant l'idée de Montgery qui avait préconisé dès 1823, l'emploi d'une machine à vapeur pour la navigation en surface et un moteur à poudre en plongée, se livra aux essais du Pyrhydrostat en baie de Seine en 1846, et à Brest en 1847. Un bâtiment à coque en tôle avec une machine à vapeur pour la navigation en surface, et une chaudière spéciale brûlant un mélange de charbon pilé avec du chlorate de potassium et du bicarbonate de manganèse pour la navigation en plongée. En 1858 le capitaine de Vaisseau Bourgeois et l'ingénieur Brun proposent la construction du Plongeur. Les essais du bâtiment ont lieu en 1864. Pour la première fois, la propulsion mécanique remplaçait la propulsion humaine. L'appareil moteur est un moteur à air comprimé alimenté en air sous pression (12 bars) à partir de réservoirs. Autre innovation, la vidange des ballasts se fait aussi à l'air comprimé. Malgré des essais satisfaisants, ils sont confrontés à des problèmes d'équilibre et de stabilité qui ne seront résolus que vingt ans plus tard. Pour plonger, il faut donc alourdir le corps flottant. Le bâtiment plonge en remplissant ses ballasts et sous l'action des barres de plongée (ailerons) avant et arrière. Une fois à l'immersion, le sous-marin est pesé à l'aide des caisses de réglage et d'assiette afin d'être en flottabilité neutre. Pour remonter en surface, il suffit de remplacer l'eau contenue dans les ballasts par de l'air et ainsi retrouver une flottabilité positive.

En 1880, l'ingénieur des Arts et Métiers Claude Goubet construit le Goubet N° 1. Les essais donnent des résultats si satisfaisants, que son inventeur en construit un deuxième en 1899. Le Goubet N° 2 effectue une plongée de vingt minutes par vingt mètres de profondeur dans la rade de Toulon. Malgré ces résultats, le Goubet ne fut pas accepté par la Marine. En 1886, l'ancien directeur des Constructions Navales, Gustave Zédé, reprenant une idée de Dupuy de Lôme, établit le projet d'un sous-marin expérimental à propulsion électrique. L'Amiral Aube, ministre de la Marine, approuve ce projet, le « Gymnote » est mis sur cale en 1887. En 1899, Laubeuf, l'inventeur du Narval, a l'idée de la double coque, une première en tôle épaisse pour résister à la pression hydrostatique qui augmente d'un bar tous les dix mètres de profondeur, enveloppée d'une seconde coque en métal léger renfermant les ballasts. En 1900, un immigrant irlandais, John Holland, remporta un concours de sous-marins organisé par l'USNavy. L'USS Holland (SS-1) fut le premier sous-marin utilisable au combat. Il disposait d'un tube rechargeable permettant le lancement d'une torpille, d'un moteur électrique pour la navigation en plongée, et une coque de forme révolutionnaire dont la forme sera reprise par toutes les marines.

Les craintes redoutées à bord d'un sous-marin sont principalement : la collision - l'échouage - l'explosion - l'incendie - la voie d'eau - l'implosion de la coque (pression extérieure supérieure à la résistance de la coque) ; avaries responsables de risques pour les sous-mariniers : brûlures - blast (souffle) - intoxication - irradiations (SN) - hypoxie - hypothermie - narcose - noyade. Tous les bâtiments actuels disposent de cloisons étanches, la division de la capacité intérieure du sous-marin limite la quantité d'eau pouvant y pénétrer et prévient l'étendue de toute autre cause accidentelle (incendie, intoxication, etc.). Les zones de survie situées à l'avant et à l'arrière offrent l'avantage d'apporter un renforcement de la solidité grâce au rapprochement des barrots et des membrures.

Les chances de survie de l'équipage d'un submersible en immersion reposent sur : ses réserves d'oxygène, la température ambiante, la fermeture des compartiments, la profondeur. L'équipage d'un submersible diesel-électrique quittant sa base dispose d'une autonomie de 90 jours (sauf en cas de panne électrique) et emporte des moyens de survie supplémentaires pour une semaine : rations alimentaires de prévoyance - bidons d'eau - tubes analyseurs (Oxygène et CO2) - chandelles à oxygène - couvertures de survie isotherme - « Cyalumes » (lumière chimique), etc., répartis à l'avant et à l'arrière du bâtiment (zones de survie).

Les bâtiments modernes plongent à plusieurs centaines de mètres, la profondeur d'implosion (sur-immersion) correspond à un coefficient proche de « 2 » (Si le sous-marin est noyé, la pression hydrostatique s'équilibre, il n'implose pas). L'eau qui pénètre dans un submersible l'alourdit, le déséquilibre et y comprime l'air ambiant, le sous-marinier qui a trouvé refuge dans une poche d'air peut être victime d'une narcose et de barotraumatismes. Les portes étanches destinées à contenir l'avarie exposent aux risques d'hypoxie et à l'intoxication par le gaz carbonique. La respiration entraîne la production de dioxyde de carbone qui a pour effet de réduire le taux d'oxygène ambiant. Si les chandelles à oxygène permettent la libération d'oxygène et les cartouches de « chaux sodée » de retenir le gaz carbonique expiré, trop d'oxygène expose à l'hyperoxie et à des convulsions mortelles (risque bien connu des nageurs-de-combat). L'équipage peut aussi être exposé au monoxyde de carbone lié à un incendie, aux vapeurs des batteries mélangées à l'eau de mer, aux vapeurs libérées par une conduite éclatée, sans oublier les nucléides radioactifs.

Chaque Marine a ses procédures adaptées aux types de ses submersibles, à la mission, aux procédures communes au sein de l'OTAN, et aux normes internationales. Un submersible conventionnel communique avec sa base régulièrement, tandis qu'un SMN respectera le « silence radio » pendant toute la durée de sa mission. Si le bâtiment ne se signale pas selon la grille prévue, on suppose qu'il est victime d'une avarie. La consigne est de faire surface, le bâtiment peut se signaler par : radio, balise de détresse, fusées, miroir héliographique, fumigène, réflecteur radar, projecteur, lampe à éclats, colorant. Si la manœuvre est impossible, les équipages doivent se réfugier dans une zone de survie, une balise GPS reliée à un filin est larguée afin de marquer la position et assurer une liaison radio, et les sonars sont activés pour émettre un signal caractéristique (comme les boîtes noires). Les moyens pour retrouver et localiser le s-m immergé reposent sur les patrouilles d'observation (fuel, matériel, débris flottants, survivants), sonars passifs (micros) pour détecter le signal ultra-sonore ou des coups frappés sur la coque, réseau de sismographes, sonars actifs, caméras, drones, magnétomètres.

Les difficultés du sauvetage sont accrus par : la nature et l'endroit de l'avarie - la profondeur - le relief du fond - l'éloignement des côtes - la dernière position connue - la pression régnante à l'intérieur (sauvetage individuel ou collectif) - les chances d'être repéré - panne électrique - la chaîne de sauvetage dépêché sur site. Le sauvetage de l'équipage repose sur l'évacuation individuelle ou collective du submersible, en France, tous les équipages font un passage par le Centre d'Entraînement de Sauvetage Individuel situé à l'Ile Longue (Brest). Le sous-marinier revêt une combinaison de sauvetage qui permet une remontée rapide par flottabilité positive et de protéger le corps de l'hypothermie pendant plusieurs heures. Cette combinaison permet de remonter vers la surface, comme dans une bulle d'air. La mise en équipression se fait en moins de 20 secondes afin de réduire le risque d'accident de décompression (profondeur maximum 180 mètres à condition que la pression interne du SM soit inférieure à 1,7 ATA). Les risques sont : le rupture des tympans, surpression pulmonaire, noyade en cas de rupture de déchirure du vêtement.

Si le sauvetage individuel est impossible, l'équipage ne peut compter que sur l'aide extérieure. La spécialité de « mécaniciens-chauffeurs-scaphandriers » a été créée en 1860, un arrêté ministériel de 1873 spécifie : « qu'un scaphandre sera désormais obligatoire pour tout navire s'éloignant des côtes françaises ». Leurs missions étaient : la récupération d'objet tombé par dessus bord, le colmatage d'une voie d'eau, l'installation d'un manche à air au travers d'un passage de coque, ou la pose d'élingues pour remonter le bâtiment. La profondeur d'intervention étant limitée en profondeur et en durée (paliers de décompression), un allemand proposa en 1923, d'avoir recours à un scaphandre rigide articulé dans lequel l'homme se trouvait complétement isolé du milieu extérieur, pourvu de deux bras chacun terminé par une pince. scaphandre rigide articulé. Le scaphandre était prévu pour intervenir jusqu'à une profondeur de 160 mètres, mais la pression écrasait les joints qui bloquaient les articulations. Le scaphandre atmosphérique NewtSuit permet d'intervenir jusqu'à 300 mètres de profondeur.

La cloche de sauvetage immergée à partir d'un navire mère permet le sauvetage de plusieurs hommes, à condition que le sous-marin repose avec peu de gîte et par moins de 260 mètres (ce n'est pas seulement la profondeur qui limite l'intervention, mais la pression interne à l'intérieur du sous-marin, 6 ATA est le maximum actuel). Un treuil permet à la cloche de descendre sur l'écoutille du sous-marin et venir s'y verrouiller afin de permettre le transfert d'une partie de l'équipage qui devra suivre une décompression identique à une plongée en saturation (procédure NSRS pour 2.8 à 6 ATA : 60 heures pour 50 mètres avec une vitesse de remontée variable selon le niveau et trois paliers à l'oxygène pur).

L'Otan a mis sur pied en 2003, l'International Submarine Escape and Rescue Liaison Office (Ismerlo) qui a en charge de faire connaître en temps réel, les moyens de sauvetage disponibles. Le Nato Submarine Rescue System basé en Écosse, en alerte 24h/24 et 7j/7, peut acheminer : le sous-marin de sauvetage SRV1, son imposant portique, et une chambre de décompression capable d'accueillir 100 rescapés (300 tonnes de matériel) en moins de 72 heures n'importe où sur la planète. Le SVR1 qui peut recevoir 12 sous-mariniers, vient se « clamper » sur un panneau par lequel les sous-mariniers grimpent dans le SVR pour être remontés en surface et transférés en chambre de recompressions. Le Remote Operated Vehicule est un mini sous-marin filoguidé depuis la surface pouvant intervenir jusqu'à 650 mètres (domaine des SNLE) pour forer une ouverture destinée à recevoir une manche à air, sans ventilation, la durée de survie dépend de la pression partielle d'oxygène (pression totale x concentration en %).

Cent quatre-vingt-onze sous-mariniers français sont morts en service depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale : le « 2326 » disparait le 6 décembre 1946 - la « Sybille » sombre au large du cap Camarat le 24 septembre 1952 - la « Minerve » sombrait le 27 janvier 1968 au large du cap Sicié - l'« Eurydice » au large de Saint Tropez le 4 mars 1970 (l'épave sera localisée par 700 mètres) - la collision entre la « Galatée » et un s-m sud africain au large de Toulon le 21 aout 1970 a fait six victimes (4 par noyade et 2 par asphyxie) - la « Doris III », une explosion dans le compartiment batterie au large de Sète le 22 octobre 1983 faisait 2 victimes - la rupture d'une conduite à bord de l'« Émeraude » le 30 mars 1994, 10 morts. Plusieurs rumeurs ont été avancées pour « expliquer » certaines disparitions : attaque d'un sous-marin adverse, éruption volcanique, opération secrète, activation de la charge de sabordement, etc. Les mystères demeurent et le secret-défense enveloppe toujours certaines de ces disparitions, mais des rumeurs, étayées et plausibles circulent dans la sous-marinade...

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Documents joints à cet article

6 réactions à cet article

Ajouter une réaction

Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page

Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.

FAIRE UN DON